|

A

lire dans la revue d'octobre

2001 :

Le

sommaire

Archives

: revue d'avril 1999

de Jacques Seray

"La revue a vingt ans"

|

«

La Corse est la plus belle île du monde » disent les Corses

! Mais pour un insulaire, « son » île est toujours la

plus belle du monde ! Le mieux est d’aller sur place se forger sa

propre opinion.

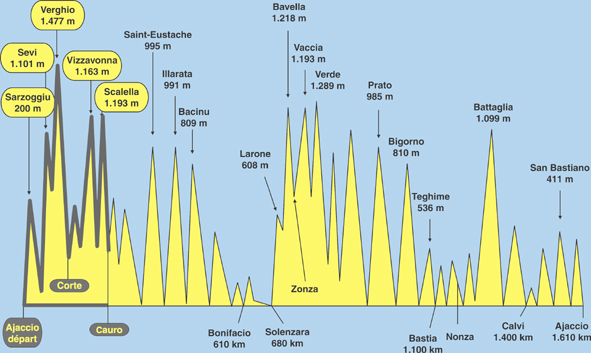

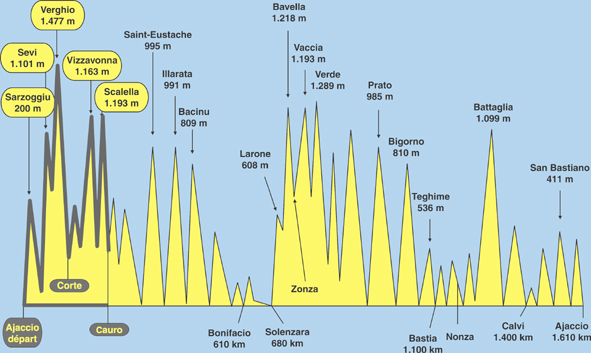

Deux principales possibilités de randonnées permanentes

sont ouvertes en Corse aux cyclos randonneurs :

– le tour de Corse avec ses 1.000 km, 15.000 mètres d’élévation.

Il en fait largement plus que le tour et comporte donc quelques belles

incursions dans les massifs et pas mal de cols ;

– il y a aussi, plus récente, à ne pas confondre avec

le précédent, la randonnée des cols corses. 1.600

km vous attendent avec 155 cols et quelques 26.000 mètres d’élévation.

Pour satisfaire notre boulimie en la matière, c’est sur cette

seconde possibilité que nous avions depuis longtemps jeté

notre dévolu.

Quatorze

jours se sont écoulés. Le grand livre d’images vient

une nouvelle fois de se refermer. Le temps commence aussitôt son

œuvre destructrice, gommant avec obstination la précision

des souvenirs...

Jeudi 7 juin 2001, 11 h 30

Ajaccio, gare du chemin

de fer corse

Ciel bleu azur, chaleur

et brise de mer...

Voici

Fred. Docksides, Bermuda et T-shirt, il est exact au rendez-vous convenu.

Fred est toujours à l’heure ! Fred qui fut pendant la quinzaine

notre contact fiable sur place, assurant l’intermédiaire convenu

avec nos proches restés sur le continent. Fred aussi, préposé

à la garde de nos encombrants cartons à vélos, devenus

provisoirement inutiles à la descente du car-ferry.

Je n’ai jamais aimé les quais de gare, même pour des

retrouvailles. Aussi convenons-nous sans plus attendre de rejoindre la

marina du port de plaisance pour y déjeuner. Enfin un vrai repas

avec une entrée, un dessert, du temps à consommer sans retenue,

sans avoir les yeux rivés sur la montre, sans avoir à supporter

le regard inquisiteur et réprobateur de Patrick ! Patrick, ce goinfre,

cette horloge ambulante, prétend depuis longtemps que je mange

lentement. Il n’accorde aucun crédit à mon argument

d’un coefficient masticatoire un peu faiblard...

Bientôt installés au milieu de nombreux convives, voici l’étonnant

contraste de ce jeune homme parfumé, en tenue de ville estivale,

jambes blanches et pileuses, et de ces deux cyclistes. Eux, plus très

jeunes, exhibent leurs jambes rasées, bronzées, craquelées,

genre vieilles ex-danseuses du Crazy Horse. De leurs accoutrements colorés

s’exhalent aussi de fortes odeurs de bouc. Prévoyant une toujours

possible émeute de la part des clients « normaux »,

on nous a prudemment parqués à l’écart, disons

à une portée d’eau de toilette (« after-chèvre

»).

Premières bouchées, silence d’affamés, bruits

de mandibules dinosauriens... Fred, impatient, met fort habilement à

profit la conjonction d’un bref répit dans la mastication

et d’un intervalle laissé libre par le service entre le melon

glacé au porto et la darne de thon à l’oseille. Il

lâche : « Alors les mecs... vous racontez !... Comment ça

s’est passé ? J’attends... »

Le jeune serveur, toutes oreilles traînantes, accroche sur ces paroles,

s’arrête, inquisiteur...

Mais comment, en quelques mots, régurgiter (vocable en la circonstance

pas très adapté j’en conviens) ce que furent les faits

marquants de notre itinéraire ? Il y manquera toujours, de toutes

façons, les indescriptibles et fabuleuses odeurs du maquis, humide

dans la rosée du petit matin, ou chauffé à blanc

par Phébus au plénum de sa course...

Ami Fred, puisque tu insistes, je vais donc tenter de te relater l’essentiel

de ce que furent nos circonvolutions au travers des sept massifs (voir

la petite carte)...

|

|

Vestige

de la Corse sésulaire :

l’antique pont

de Truggia, sur le torrent Liamone...

|

...L’affaire

commence

par Ajaccio

et le côté occidental...

Par temps calme, quand on arrive du large en Corse, une légère

brise souffle de terre, de la tombée du jour jusqu’à

l’inversion thermique de début de matinée. Elle est

porteuse des inoubliables senteurs déjà signalées.

Souvent, celles-ci sont perceptibles loin de la côte, bien avant

le lever du jour. Aujourd’hui le mécanisme des brises thermiques

est très faible, vraisemblablement parce que nous sommes encore

en système météorologique dépressionnaire.

Les odeurs sont par conséquent peu importantes. De nombreux foyers

orageux sont d’ailleurs visibles sur les reliefs. Ils s’amplifieront

en cours de journée, et nous courrons alors le risque d’être

arrosés.

La traversée de nuit Marseille-Ajaccio s’est effectuée

par mer calme, sans mal de mer, dans une cabine confortable. Ici, tout

est calme, loin du brouhaha marseillais du quai de la Joliette. Cette

ambiance générale apaisée nous incite à un

enchaînement rapide. Débarqués à sept heures,

frais et dispos, quelques exercices de clé à molette, deux

heures plus tard nous sommes en effet en route, après un dernier

petit noir à la terrasse d’un bistrot, en ta compagnie mon

cher Fred.

La première difficulté, très relative, la bocca (une

bouche en langue corse) de Stileto culmine à 71 m d’altitude

! Retenir comme « cols » toutes les bocca corses nous apparaîtra,

au fil du temps, comme une notion parfois discutable d’un point de

vue géographique. La notion de « bouche » pourrait

parfois avoir un sens plus nuancé, celui d’une échancrure,

d’une fenêtre, d’un passage.

Ce détour sémantique, destiné aux « cent cols

», aura au moins eu comme conséquence une erreur de parcours

après la bocca di Carrazzi (210 m), confirmant qu’en Corse

mieux vaut être vigilant et avoir une carte détaillée

disponible en permanence.

12 heures, faim ! Première expérience des possibilités

offertes par la restauration locale faite d’un genre de cassoulet,

abondant, associant saucisses corses et énormes haricots soissons.

Ce genre de met, intéressant au demeurant, nous sera proposé

d’autres fois. Néanmoins, vous serez déçu au

niveau des effets secondaires redoutés ou escomptés (c’est

selon les intentions de chacun). Rien ne se passe : on peut en déduire

qu’après un plat de soissons on ne gaze pas comme après

un plat de flageolets !

Mais à peine sommes-nous attablés « Chez Pépé

», à Sari-d’Orcino, aux prises avec nos flageolets et

autres figatellis, que le ciel se vidange. On nous questionne alors sur

nos intentions d’itinéraires. Comme nous signalons que c’est

vers le col de Verghio que s’orientent nos pneus, la réplique

est lourde d’énigmes : « alors courage... pour la pluie

et pour tout le reste... ». La pluie, on peut comprendre, elle tombe,

mais le reste ?

Dans la descente puis la remontée de l’infâme chaussée

conduisant à l’antique pont de Truggia, nous comprenons vite

l’allusion. D’abord médusés par ce premier contact

cahoteux, je constate vite que l’état général

des chaussées secondaires n’a guère évolué

depuis bientôt trente ans que je viens traîner mes congés

en île de Beauté. Pire, certains itinéraires, soit

par l’incurie des hommes, soit par effet de retour à la nature

(parc régional), soit par l’indigence des ressources financières

des communes, semblent en train de revenir à l’état

de pistes muletières.

Pour l’heure, si l’averse a cessé, l’inconvénient

de cette route pourrie s’augmente de la présence sur la chaussée

(ou ce qu’il en reste) de nombreux porcs en liberté, roses

et noirs, reniflards et sympathiques, jeunes cavalants en couinant aux

basques des mères. La plupart sont bâtardés de sangliers.

Nourris aux châtaignes, ils finiront comme principal constituant

de la savoureuse charcuterie corse. Vautrés sur la route, indifférents,

ils nous obligent parfois à mettre pied à terre. Visiblement,

nous ne sommes ni dignes d’intérêt ni prioritaires.

Nous sommes de passage, eux sont at home. La prudence, tout particulièrement

en descente, est de mise. Nous verrons plus tard que lorsqu’on ne

rencontre pas les cochons, inexistants dans certaines régions,

alors ce sont les vaches errantes qui les remplacent.

Après le bourg de Vico, le rude col en escaliers de Sevi (1.101

m) surprend sous la chaleur orageuse, avec 9 % de moyenne et deux kilomètres

à 14 %.

Cette première étape, forte de 2.600 m d’élévation,

sera la plus soutenue de la quinzaine.

Pour cette première nuit en terre corse, nous couchons au sommet

du facile col de Verghio (1.477 m, hôtel-refuge, station de ski).

Fait de lacets plutôt débonnaires, c’est le plus haut

col routier de « l’île de Beauté ».

|

|

Visiblement,

nous ne sommes ni dignes d’intérêt, ni prioritaires.

|

A table,

de nombreux marcheurs engagés sur le GR 20 et quelques cyclistes

étrangers se côtoient. Nous partageons le repas avec un randonneur

pédestre haut-savoyard, échangeant à propos du GR

20. Il se trouve que j’ai pratiqué ce fantastique sentier

il y a une vingtaine d’années : j’ose utiliser ce superlatif

car, de mon point de vue, il le mérite. Très alpin et grandiose,

parfois même exposé, il se développe sur les crêtes

sommitales de l’île. Aucun espoir en VTT pour ceux qui y songeraient.

Le lendemain, le départ s’effectue dans un matin clair et

frisquet. Le monte Cinto (2.710 m), point culminant de la Corse, est bien

visible dans l’azur, couronné de neige de printemps. Nous

avons depuis le col basculé sur le versant est de l’île

et vers la région de Corte. Quarante kilomètres de descentes,

récompense du Verghio, nous attendent. Le passage des gorges de

la Scala de Santa Regina, échancrure de dix kilomètres dans

la roche, aussi éclatante qu’une œuvre d’art, est

un enchantement. On glisse...

Au-delà de Corte, le charme s’arrête. Finie la glisse.

La fraîcheur cède rapidement la place au temps orageux. Nous

sommes en Venaçais, dans la longue remontée vers la forêt

de Vizzavoma (col à 1.163 m), lieu d’un gigantesque incendie

l’an passé. La route fait des entrelacs constants avec la

pittoresque et acrobatique ligne de chemin de fer qui relie Calvi, Bastia,

Corte, à Ajaccio. Une excursion ferroviaire d’une journée

qui vaut la peine quand on a le temps.

Vers midi, dans la descente du col de Vizzavona, une pizza vite ingurgitée

nous permet un échange épistolaire avec les restaurateurs.

Il s’agit de recueillir leurs avis sur la validité de la représentation

d’un petit pointillé rouge et blanc sur la Michelin n°

90. La découverte d’un tel symbolisme sur une carte m’inspire

en général la méfiance. Il concerne le col de Scallela,

qui nous est à présent proposé pour rejoindre Bastelica.

Je renifle « un cadeau » de la part de Georges Rossini, concepteur

de la randonnée. Je m’attends à quelque chose comme

une grandiose mais infâme gargouille montante, cabossée et

tortillante, conduisant quelque part sur une crête aérienne

(1.193 m). « Les quatre derniers kilomètres sont défoncés,

vous devrez passer à pied... » Sur le terrain c’est

presque ainsi que les choses se concrétisent en effet. Sauf que

ces raides derniers kilomètres (entre 10 % et 14 %) sont toutefois

praticables à vélo : nous en avons vu d’autres. L’avis

des autochtones, certes utile, doit être considéré

avec recul. Ils manquent souvent de point de comparaison et ne connaissent

pas trop nos pratiques. Ils surévaluent ou sous-évaluent

les difficultés en toute innocence, au travers du filtre de leurs

propres valeurs.

Un fort orage qui n’était pas vraiment nécessaire,

nous rend les choses encore plus consistantes. Perdus dans les nuages

cotonneux, nous sommes rejoints au col par deux couples de retraités

en auto, tout surpris de trouver là, sous la pluie, deux cyclistes

en maillots, faisant la photo en plein brouillard. « Vous devez

être d’anciens coureurs, vu vos mollets ? », dit l’une

des dames.

A Cauro, étape tranquille : nous dînons avec un cyclo palois,

non assisté comme nous (espèce en voie de disparition).

Il effectue en dix jours et en solitaire le tour de Corse. Le voici arrivé

à la moitié de son parcours. Lui aussi a souffert des orages.

Patrick surenchérit « tu m’avais dit qu’en Corse

il fait toujours beau... ». Quoi ? J’ai dit ça moi ?

Petit intermède : la Corse est une zone de conflits climatiques

pouvant être violents. Elle est tiraillée entre cette mer

intérieure qu’est la Méditerranée et ses reliefs

accusés. Il serait abusif de s’imaginer pouvoir cycler en

montagne en toutes saisons. Si des périodes de grand beau temps

chaud peuvent certes survenir toute l’année, il faut aussi

considérer que les cols, jamais très hauts, ferment souvent

l’hiver et au printemps pour cause d’enneigement abondant.

En fait, il semble bien que le créneau utile pour un séjour

cycliste montagnard un peu long (quinze jours) soit assez étroit.

Nous avions choisi, renseignements pris auprès de Fred notamment,

la période de fin mai à début juin. Ce choix s’est

avéré adéquat pour cette année. En avril,

les cols peuvent subitement être bloqués (j’en ai fait

l’expérience par le passé). En été, il

fait vraiment trop chaud (sans parler de l’affluence des touristes

et de l’indisponibilité hôtelière). Reste septembre.

On nous a dit plusieurs fois : « mai-juin c’est l’époque

des cyclos », et effectivement nous croiserons de nombreux congénères

un peu partout.

Daniel

JANAN. Daniel

JANAN.

(A suivre.)

|

Daniel

JANAN.

Daniel

JANAN.